책 소개

집은 한 사람에게 어떤 의미인가.

집의 기억은 한 사람의 인생에 어떤 이야기로 남는가.

변영림 작가는 28여 년을 중등 국어교사로, 시인의 아내이자 삼 남매의 어머니로 살아왔다. 남편은 한국 산문시의 거목으로 우뚝 섰고, 세 아이는 각자의 자리에서 일가를 이루었다. 그러는 사이, 저자는 틈틈이 일상의 단상을 적었는데, 특히 하루 중 가장 많은 시간을 보내는 집에 대한 기억을 섬세하게 써내려갔다.

이 책은 모두 세 개의 장으로 구성되어 있다. “조금이나마 넓은 집 가진 행복과 여유”를 비로소 실감했던 수유리 집의 기억은 1장에 담겨 있다. 세 아이들과 그들의 아이들이 무럭무럭 자라났고, 남편의 문인 친우들이 복작대며 다녀갔으며, 베란다에서 마당을 조망하는 일의 기쁨을 처음으로 알게 된 집. 대문 앞 골목길, 이웃집 자전거가 기대 서 있던 담벼락 풍경부터 마당의 산수유 열매 위에 내리는 눈을 보며 온 식구가 환성을 지르던 날의 감격과 마흔에 들어온 집을 일흔에 떠나며 느끼는 소회와 새집의 현판을 만들어 놓고 이사할 날을 기다리는 기대감이 갈피마다에 서려 있다. 마치 오래된 앨범 속 낡은 스냅사진을 한 장 두 장 꺼내 보듯 찬찬히 읽다 보면 저자가 그의 집을 돌아보며 느꼈을 애틋함이 고스란히 전해져온다(실제로 저자는 이 책의 바탕이 된 글과 사진을 파일에 차곡차곡 스크랩해 보관해왔다).

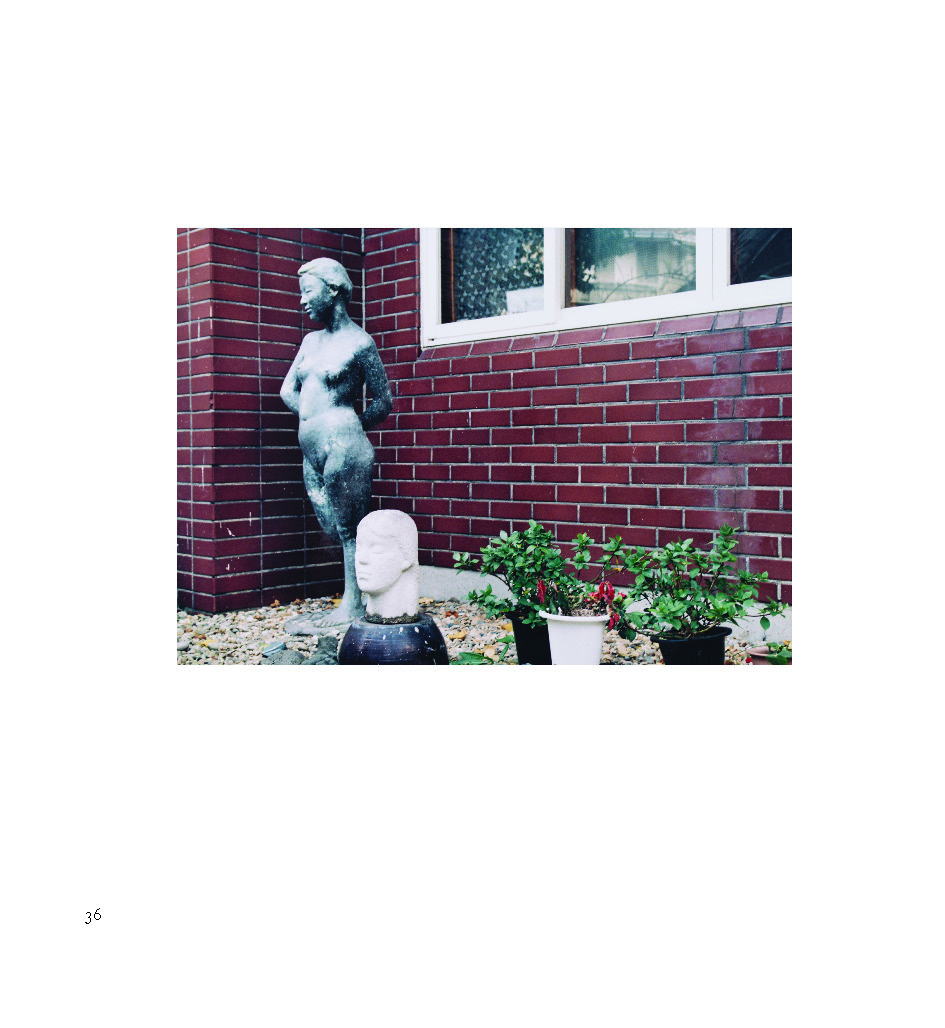

2장에는 서울 생활을 정리한 후 새롭게 둥지를 튼 ‘석가헌(夕佳軒)’에서의 나날이 모여 있다. 석가헌은 저자의 남편인 정진규 시인의 고향 안성 보체리의 옛집을 새롭게 단장한 집이다. 저자는 남편이 떠나기 전 석가헌에서 함께한 그 10년을 돌아보면서, 지금의 ‘우리’를 있게 한 집의 역사를 잊지 않기 위해서 300여 년 전으로 거슬러 올라가는 집의 내력까지 그러모아 그야말로 옛이야기 들려주듯 전한다. 비단 어제를 돌아보며 쓴 글만 있는 것은 아니다. 석가헌을 에워싼 마당 곳곳의 식물들에 깃든 이야기와 손수 꽃과 채마를 가꾸며 혼자만의 차실(茶室)을 누리는 즐거움 등 저자가 즐기며 사는 오늘의 이야기도 자못 넉넉하다.

마지막으로 3장에는 저자가 각별히 남편을 기억하며 쓴 글이 담겨 있다. 남편의 손길이 머물렀던 것들에 대한 단상과 남편이 가던 날, 그리고 그 이후의 삶을 담담히 풀었다. 저자는 남편이 “혼자 새우는 밤”을 알지 못하고, 자주 앉던 검은 소파에 파묻혀 있던 남편을 떠올리며 “누가 그의 세상을 알 수가 있을까.” 묻는다. 다만, 남편이 가고 난 이래의 시간을 “이승과 저승이 혼재되어 있는 듯한 세상에 살고 있다.”라고 말할 뿐이다. 그의 차분한 어조는 오히려 더 깊은 울림을 준다.

“부동산의 가격이 곧 사는 집의 가치로 치환되는” 오늘날, 옛집 나무 층계참에서 손자가 놀다가 찍어 놓은 팽이 자국까지도 애틋하게 기억하는 마음은 참 드물고 귀하다. 지나온 집과 그 속에서 울고 웃었던 기억을 간직한 사람이라면 기꺼운 마음으로 반길 책이다. 그렇지 않더라도 이 책을 읽고 나면 새삼 ‘내게 집은 무엇인가?’라는 질문과 마주하게 될 것이다.

저자 소개

변영림은 1938 년 서울에서 태어나고 자랐다. 고려대학교 문과대학 국문학과를 다니던 때, 정진규를 만나 1961년 결혼했다. 시인의 아내가 되어 세 남매를 낳고 살다가 결혼한 지 10년 만에 교사임용고시를 치르고 28여 년을 중등 국어교사로 재직한 후 1998년 퇴임했다. 2008년, 30여 년을 지낸 서울 수유리 집을 뒤로하고 남편의 고향 안성 보체리 ‘석가헌’으로 낙향하여 지금까지 지내고 있다. 손때가 묻은 집의 기억을 간직하고, 마당의 꽃과 채마를 가꾸는 일을 남은 생의 놀이요, 일로 생각하고 있다.